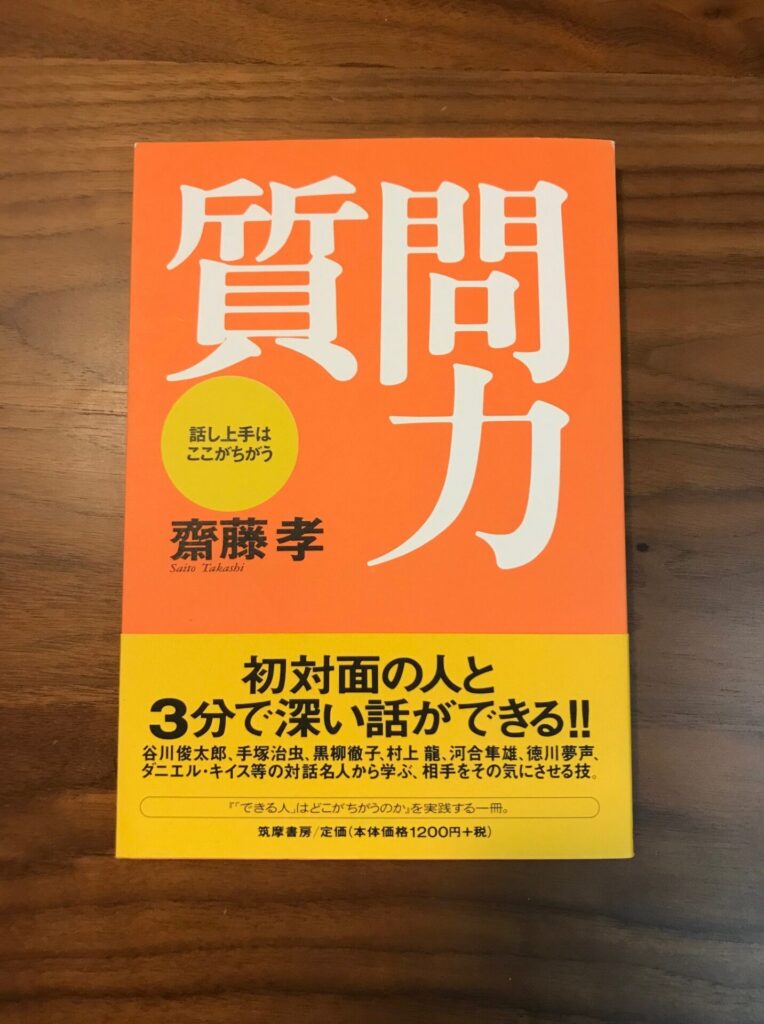

奥付は「2003年7月30日 第10刷発行」。

けっこう前の本ですね。

これまた新品同様のあんまり読んだ形跡のない一冊です。

私はおしゃべりなほうではないので、ただ黙って聞いているのが楽です。

でも、相手によっては質問など織り交ぜないと、間が持たないときがありますね。

特に年下の人と話すときに何を「質問」するか、気を遣って疲れることがあるのです。

この本を読んでふうむ、なるほど、と思ったのはここ。

(『文藝春秋』2000年1月号で行われた歌手の宇多田ヒカルと作家のダニエル・キイスの対談について)

対談はダニエル・キイスが常に質問をリードしていく形で進められている。簡単な自己紹介のあと、キイスがまず最初に行ったのが、「同じニューヨーカーとして、どうして音楽を書きはじめるようになったのかを聞かせてもらいたいね」というものだ。

「どうして音楽を書きはじめるようになったのかを聞かせてもらいたい」というのは本質をつく基本的な質問だ。しかし「同じニューヨーカーとして」という前提をつけることによって、「どうしてやり始めたのか」と一般的に聞くより、共感を呼ぶ質問になっている。同じニューヨークで育った表現者同士という関係の中で、ある程度、深いところまで話してくれというメッセージだろう。

…次にキイスが聞いた質問は「それじゃあ詩について、同じ書き手として聞くけど、何からインスピレーションを得られるのかな」である。これもやはり「同じ書き手として」という限定をつけている。ここは漠然とした答えではなく、自分の専門上の秘密を探ってみてくれという、メッセージにもなっている。

このように「~として聞く」という習慣は、会話をクリエイティブに組み立てていくために大変よい方法だ。

(宇多田が毎日の生活からインスピレーションを得ると答えると)キイスは「自分の小説のアイディアは夢からだ」と自分のケースを述べて宇多田に返している。これは一つの礼儀である。相手に聞いて聞きっぱなしというのは、片方だけ服を脱がしているような狡さがある。

(キイスが「音楽家はどうやって曲を作るのかな。あとで本の作り方を話すから、教えてくれないか」と質問する。)

曲を作る創造活動のプロセスと本を書く時のプロセスを照らし合わせながら、お互いに本質的な対話をしようという意思が、特にダニエル・キイスの方にあると思う。

「あとで本の作り方を話すから」というのは、みごとなアメリカ的なギブ&テイクの世界。世の中には一方的に聞いて、聞いて、聞き続ける人もいる。

この時の対談では宇多田ヒカルが16歳、ダニエル・キイスは72歳。

これだけ年齢差があると、年長者が一方的に質問をし続けたり、自分の意見を押し付けたりしがちになると思いますが、見事な双方向性が成立したのは、ひとえにキイスの「質問力」なのですね。

参考になりました。

2回目のヒヤシンスの花。

ずいぶんささやかな咲き方です。

あれ?ちょっと水が足りないようです…。